齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张晓鹏

清晨五点,李沧区竹子庵公园景区北部林区还浸在薄雾里,青岛盛太园山林养护工程有限公司(以下简称:青岛盛太园公司)的森防队员王磊(化名)已经操控着无人机升空。螺旋桨转动的嗡鸣声划破寂静,高清摄像头扫过层层叠叠的树冠,将实时画面传回指挥部——这是他们每天森林防火巡查的第一班岗。从科技护航的森林防火前线,到焕发新生的山头公园,再到惊心动魄的山野救援现场,这家本土养护企业用专业与温情,守护着青岛的绿水青山与市民安全。

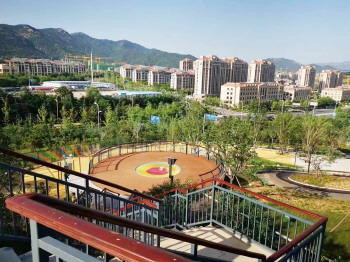

上臧山公园新建设的儿童乐园焕然一新。

科技+铁旅:

织密森林防火“天罗地网”

“以前巡山全靠两条腿,一天走下来最多覆盖2000亩,现在无人机一小时就能查完5000亩。”近日,盛太园公司森林防火应急中队指导员王修顺指着监控屏幕介绍,地面巡查队员结合无人机的巡航路径,二者动态交织成一张立体防控网,让山林巡查效率提升了十余倍。作为青岛山林养护的骨干企业,盛太园为森林防火配备了“空天地”一体化装备:2架搭载热成像仪的无人机,30余名由青壮年组成的应急防火中队,50余处智能监控点位,以及4辆消防水车、4辆应急巡查车、2辆运兵车、4台高压水泵、40台风力灭火机,担负起李沧区山林防火巡查和火灾扑救工作。

每年11月至次年5月的防火期,这支队伍实行24小时值班制度。今年清明节假期,无人机巡查发现一处隐蔽在灌木丛中的祭祀火星,地面队员20分钟就赶到现场扑灭,避免了一场可能发生的山火。“这些无人机不仅能查火情,还能识别违规进山人员、监测山体滑坡,相当于给山林装上了‘千里眼’。”王修顺点开一段视频,画面里无人机正追踪两名试图携带打火机抽烟进山的市民,语音播报系统实时喊话劝返。

森林防火应急中队的训练基地里,队员们正在进行风力灭火机操作演练。38岁的队长张鹏(化名)曾是武警森林部队的老兵,他黝黑的胳膊上留着一道救火时被树枝划破的疤痕。“我们每周三次体能训练,每月一次实战演练,确保接到火情3分钟内出发,20分钟到达现场。”张鹏说,他们中队配备的高压灭火装置、背负式水泵等设备,能适应山地复杂地形。去年冬天一场突发山火中,他们配合消防部门在1小时内控制火势,保住了周边3000多亩松树林。

在森林防火指挥中心的电子屏上,辖区内2.8万亩山林被划分成8个网格,每个网格都标注着责任人、巡查路线和重点防控区域。“科技是利器,但最终靠的还是人。”青岛盛太园公司总经理赵毓帅说,队员们每天要走两万多步,鞋子三个月就磨破一双,正是这一步步的丈量,才守住了这片绿。

如今的竹子庵公园,变身市民“幸福驿站”。

破茧成蝶:

山头公园变身市民“幸福驿站”

沿着竹子庵公园的青石板路拾级而上,两侧竹林飒飒作响,山腰处的千年银杏树下,几位老人正悠闲地打太极。很难想象,这里五年前还是另一番景象:步道被杂草覆盖,凉亭墙体斑驳,排水渠堵塞导致雨天泥泞难行。“以前谁来啊?荒得能藏野兔。”住在附近的居民刘先生记得,2014年盛太园接手养护时,光是工人清理出的林下垃圾就运了好几十车。

如今的竹子庵公园,不仅修缮了道观,还新建了3公里健身登山步道和两处观景平台。“我们特意保留了原生植被,新增的200多株苗木都是本地品种。”公园养护组负责人指着路边的标识牌介绍,他带着团队给每棵古树建立了“健康档案”,定期修剪枯枝、防治病虫害,那棵千年银杏今年还结了不少果实。

晓风湖畔公园的变化更让周边居民惊喜。这个曾被周边商户乱倒垃圾、私搭乱建侵占的“烂泥塘”,如今成了亲水乐园:环湖步道铺着平整的石板,岸边栽种着芦苇和菖蒲,水里能看到小鱼游动。“以前夏天臭得不敢开窗,现在晚饭后全家都来散步。”家住附近小区的王女士说,公园里的环境提升得益于盛太园一直以来的精心养护,“周末没事的时候大家都喜欢带老人、孩子来逛一逛,可热闹了。”

在公园建设改造中,李沧区城市管理坚持“点、线、面”三位一体,绘就沧海青城新画卷。结合李沧区山、河、海、城特色,李沧区城市建设管理局实施山头公园整治、滨水绿地、口袋公园建设,打造城园相融、人城和谐的公园城市,“三位一体”绘就沧海青城新画卷。近年来,青岛生态园共建设改造九水路南侧、实验中学两侧及重庆中路西侧等50余处口袋公园,已完成老虎山、上臧山等9座山头公园整治提升,整治面积达300余公顷,拆除非住宅建筑5万余平方米,清除菜地恢复绿化约2.2万平方米,新增市民活动场地近15万平方米。彻底改善了周边群众就近登山难及居民小区客水入侵等问题;下一步,李沧区将坚持建管并举,加快公园城市、老旧小区、停车场、拆违治乱等重点领域建设,本着“把好事办好、把实事办实”的原则,推动城市更新和城市建设工作取得新突破、新成效,不断增强市民群众的获得感、幸福感、安全感。

山野救援:

每一次搜寻都是生命的接力

今年6月6日下午1点,盛太园森防指挥部接到求助电话:一位母亲带着8岁儿子从竹子庵公园走野路,在城阳段山林迷路,已经失联5小时。监控显示两人早上6点进入山林,之后走上了未开发的小路。

“山里手机信号时断时续,最后定位显示在海拔300多米的断崖附近。”参与救援的队员赵亮(化名)回忆,当时天阴得厉害,预报傍晚有雨。12名队员分成三组进山,无人机带着强光探照灯和扩音器升空,沿着山脊线搜索。“我们喊着孩子的名字,嗓子都哑了,只能靠对讲机互相鼓劲。”

山林里藤蔓缠绕,荆棘丛生,队员们穿着防刺服也被划出道道口子。赵亮的小组在一处溪流边发现了小孩的凉鞋,顺着脚印追到断崖下,却没看到人。直到晚上9点多,无人机操作员突然喊:“有反光!在那边岩石下!”

当队员们拨开灌木丛找到母子俩时,孩子已经哭累睡着了,母亲抱着他蜷缩在岩石下,浑身是泥,嘴唇都干裂了。“她看到我们,眼泪一下子就下来了,说孩子一天没吃东西,还发着烧。”赵亮赶紧递过矿泉水和面包,那位母亲一口气喝了4瓶水。下山时,队员轮流背着孩子,走了两个多小时才到山脚,此时已是晚上11点。

这样的救援,今年已发生4次。最惊险的一次是在7月,一名驴友在海拔400多米的山脊线晕倒。“接到求助时,他同伴说他有心脏病史,已经失去意识。”李军立刻带着8名队员出发,背着120急救箱和AED设备,沿着陡峭的野路往上爬。

“那段路几乎是直上直下,我们手脚并用,有个队员还摔了一跤,胳膊擦破了皮。”队员们仅仅用了半小时就赶到了现场,立即对其进行救援。待他恢复意识后,8个人轮流换着抬担架,一步一挪往下走。“担架在树丛里不好转弯,我们就跪着挪,衣服全湿透了,跟水洗似的。”等把人送上救护车,队员们瘫坐在地上,连说话的力气都没有。

8月的一个晚上,一家四口在三界石与太和山附近迷路,其中还有位70多岁的老人。救援队员从下午5点找到晚上10点,才在一处陡峭的山坡处发现他们。“老人有高血压,已经有点头晕,我们赶紧给她吃了降压药。”队员小张说,孩子吓得直哭,他就抱着孩子走在前面开路,“下山时孩子睡着了,我肩膀都麻了,但听到他爸妈说‘谢谢’,觉得啥都值了。”

每次救援结束,盛太园都会把路线标记在地图上,在野路入口设置警示牌。“我们在抖音上发了‘野路风险’科普视频,还编了顺口溜:不熟山路别乱闯,手机充满电带好,结伴而行有保障,遇到危险不慌张。”陈英说,比起救援,他们更希望大家安全进山,“绿水青山是用来守护的,不是用来冒险的。”

从晨光中的无人机巡航,到暮色里的公园灯光,从灭火演练的呐喊声,到救援现场的喘息声,盛太园的守护者们用脚步丈量山林,用科技守护安全,用温情传递善意。他们的故事,就藏在青岛的每片绿叶里,每阵清风中,见证着这座城市与自然的和谐共生。